Fabian Kröger (2022)

1. Einleitung

Im Rückblick auf das 20. Jahrhundert scheint die Geschichte des Automobils in erster Linie mit dem Verbrennungsmotor verbunden zu sein. Zugleich ist sie aber eine Geschichte der Batterien, die in das Auto eingesetzt werden. Zwei Batterien müssen unterschieden werden: Die Batterie als Antriebsquelle und die Autobatterie als Stromlieferant zum Starten, für die Beleuchtung und andere Subsysteme.

In verschiedenen Untersuchungen zur Geschichte der Elektromobilität hat sich die technikhistorische Forschung bisher vor allem mit den technischen und kulturellen Dimensionen der Batterie als Antriebsquelle befasst.[1] Deutlich wird in allen Studien, dass weder die Geschichte des Automobils noch die Geschichte der Batterie nur als Abfolge technischer Innovationen erzählt werden kann. Technische Funktionalitäten bilden sich immer in enger Wechselwirkung mit kulturellen Bildern und Phantasmen, Erwartungen und Aneignungen heraus. So hat der Technikhistoriker Gijs Mom in einer umfangreichen und wichtigen Publikation dargelegt, wie die technischen Eigenschaften des Batterieantriebs mit den kulturellen Erwartungen an das Automobil kollidierten oder zusammenspielten. Obwohl sich die Elektromobilität schon Ende des 19. Jahrhunderts etablierte und Elektrofahrzeuge erfolgreich an Autorennen teilnahmen, setzte sich um die Jahrhundertwende das Benzinautomobil durch. Mom erklärt dies mit den kulturellen Erwartungen an das Automobil, die von den ab 1900 organisierten Langstreckenrennen geprägt wurden. In diesem Feld seien Verbrennungsmotoren dem E-Antrieb überlegen gewesen. Denn Bleibatterien erlaubten entweder eine hohe Geschwindigkeit oder eine große Reichweite, jedoch nicht beides zugleich.[2] Der ab 1912 hegemonial werdende Traum von nahezu unbegrenzter Reichweite und das vergebliche Warten auf eine Wunderbatterie führten laut Mom zu einer Marginalisierung des Elektroantriebs, der nun aus der Perspektive des Benzinautos definiert worden sei.[3]

Bedeutsam war laut Mom vor allem, dass die Rennen zur kulturellen Wahrnehmung des Autos als »Abenteuermaschine« beitrugen.[4] Gerade die sinnlich wahrnehmbare Unzuverlässigkeit des Benzinautos, die sichtbaren, fühlbaren, hörbaren und riechbaren kleinen Defekte hätten es für die Nutzer*innen attraktiv gemacht.[5] So begründete ein britischer Automobilist seine Lust am Motor im Jahre 1907 damit, dass er »eine Seele« besäße, »die viel mit der menschlichen gemein habe.«[6] Historisch bezog sich diese Verlebendigung der Maschine offensichtlich vor allem auf den Benzinmotor.

Träume, Wunder, Verlebendigung – ohne dies explizit so zu benennen, befasst sich Mom mit dem Imaginären der Technik. Mit dem Begriff des Imaginären soll hier im Anschluss an den Philosophen Pierre Musso ein Reservoir aus Bildern, sozialen Repräsentationen und großen Erzählungen verstanden werden, die kollektiv geteilt werden.[7] Das Imaginäre sei immer ambivalent und folge einer eigenen, nicht-rationalen Logik, die dem Realen aber nicht diametral entgegengesetzt sei, sondern es ergänze, betont Musso.[8] Wichtig sei auch, dass dieses kollektive Imaginäre von individuellen Imaginationen gespeist werde, mit denen es aber nicht identisch sei.

Die Verbindung eines technischen Objektes mit bestimmten Symbolen und Gebrauchsphantasien – das Benzinautomobil als beseelte Abenteuermaschine – kann mit dem Anthropologen Georges Balandier als »Techno-Imaginäres«[9] bezeichnet werden. Dieser Begriff umreißt den Umstand, dass technische Objekte sich nicht in ihrer Funktionalität erschöpfen. Sie hätten eine doppelte Identität aus Funktionalität und Fiktionalität, erklärt Musso.[10] Dieses Techno-Imaginäre entfaltet sichdabei meist zwischen zwei Polen: Sehnsuchtsbilder stehen Schreckensvisionen gegenüber. Wichtig ist, dass sie nicht erst in den Repräsentationen und Gebrauchs- praktiken der technischen Objekte zum Vorschein kommen, sondern schon zum Zeitpunkt ihrer Konzeption aktiv sind. Wie oben bereits skizziert, träumten die Ingenieure von einer »Wunderbatterie«[11], während die Nutzer*innen mit der Reichweitenangst kämpften.

Der folgende Aufsatz erweitert den auf die Antriebsbatterie fokussierten technikhistorischen Horizont mit einer kulturwissenschaftlichen Perspektive, die das Technoimaginäre der Autobatterie untersucht. Denn es stellt sich die Frage, ob das oben skizzierte Phantasma der Verlebendigung wirklich nur auf den Motor begrenzt ist: Werden nicht auch Batterien von Begriffen des Lebendigen gespeist? Diese Leitfrage wird mit einer Bildanalyse von zeitgenössischen Inszenierungen der Autobatterie in der visuellen Kultur beantwortet. Wie setzen Werbebilder das Techno-Imaginäre dieser Batterien ins Bild? Mit welchen Analogien und Allegorien werden sie beschrieben? Wie werden Autobatterien in das symbolische Bezugssystem von Kultur und Natur eingetragen? Lassen sich am Spezialfall der Autobatterie bestimmte Merkmale aufzeigen, die allgemein für wieder aufladbare Akkus oder Sekundärzellen gelten? Wie prägen sie die kulturelle Bedeutung der Objekte, in die sie eingesetzt werden? Was lässt sich daraus über unser Verhältnis zu Batterien insgesamt als kulturelle Objekte lernen? Neben kunstgeschichtlichen Ansätzen greift der Aufsatz dabei vor allem auf die Positionen des Religionsphänomenologen Mircea Eliade und des Kulturwissenschaftlers Hartmut Böhme zurück.

2. Vom Körper als Maschine zur Verlebendigung der Technik

Zunächst muss festgehalten werden, dass die Beziehung zwischen Technischem und Lebendigem historisch von zwei verschiedenen Seiten gefasst wurde. Zum einen gibt es eine lange Tradition der Selbstbeschreibung des Lebendigen als Maschine. Schon Descartes setzte im Discours de la méthode (1637) die Bewegungen von Tieren mit denen von Automaten gleich. Der Philosoph Julien Offray de La Mettrie beschrieb in seinem Werk L’homme machine (1748) den Menschen als besonders komplizierte Maschine. Der menschliche Körper wurde seither in mechanischen Begriffen gefasst.[12]

Auch für den umgekehrten Prozess, der uns hier beschäftigen soll, nämlich die Verlebendigung und Beseelung technischer Objekte, finden sich historische Beispiele, bei denen die Elektrizität oft eine große Rolle spielte: Schon in Galvanis Experimenten mit zuckenden Froschschenkeln (1780) wurden Elektrizität und Leben als Synonyme gefasst. Die Belebung des künstlichen Menschen in Mary Shelleys Roman Frankenstein (1818) basierte ebenfalls auf Elektrizität.[13]

Der Kunstwissenschaftler Christoph Asendorf hebt in seiner Dissertation Batterien der Lebenskraft hervor, dass diese Verlebendigung der Technik im 19. Jahrhundert an Bedeutung gewann. Er konstatiert eine Transformation der Dingwahrnehmung in Literatur, Kunst und Alltagsleben: Nicht mehr der Körper als Maschine sondern die »Maschine als körperliches Objekt«[14] sei nun in den Vordergrund gerückt. Diese künstliche Belebung der Dinge war laut Asendorf eine Antwort auf die zunehmende Verdrängung der Natur.[15] So wurden Dampfmaschine, Lokomotive und Fahrrad als organisch belebte Gebilde imaginiert, in denen sich die »automatisch« vollzogenen »menschlichen Bewegungen des Herzschlages, der Atmung oder des Gehens« wiederholten.[16] Diese belebten Dinge nahmen den Platz der Natur ein. Der Anthropologe Arnold Gehlen bezeichnete diesen Mechanismus als »Resonanzphänomen«[17] der Technik.

Die verlebendigende Poetisierung von Alltagsdingen findet sich auch in der Literatur. So bezeichnete der Lyriker Rainer Maria Rilke Talismane als »kleine Batterien der Lebenskraft«[18] Diese Formel ist faszinierend, da sie die magischen Eigenschaften dieser Glücksbringer technisch begründet und zugleich der Technik magische Fähigkeiten zuspricht. Wie wir im Folgenden sehen werden, sind es heute die Batterien selbst, die im kollektiven Imaginären wie Talismane agieren, uns Mobilität und Schutz versprechen und eng mit dem Phantasma der Verlebendigung verbunden sind.

3. Die Verlebendigung der Batterie in Wort und Bild

Eine erste Spur des Techno-Imaginären von Batterien ergibt sich aus einer Analyse des reichhaltigen Repertoires an sprachlichen Metaphern, mit denen wir den inneren Zustand von Batterien beschreiben. Interessanterweise wird der Umstand, dass eine Batterie lange Energie liefert, in verschiedenen Sprachen ähnlich beschrieben. Im Deutschen wird von der ›Lebensdauer‹ der Batterie gesprochen, im Französischen wird die ›durée de vie‹ gepriesen, im Englischen gibt es den Begriff der ›Longlife Batteries‹.[19] Einem technischen Ding aus lebloser Materie wird also eines der Merkmale von Lebewesen zugeschrieben, nämlich dass sie eine zeitlich begrenzte Existenz haben. Diese Begrenztheit wird zugleich als etwas zeitlich Ausgedehntes hervorgehoben, ohne dies exakt einzugrenzen: Wird einer Batterie ein ›langes Leben‹ zugeschrieben, ruft uns dies zugleich in Erinnerung, dass ihre Lebenszeit nicht unendlich ist. Ist eine Batterie neu, sagen wir im Deutschen auch sie sei »frisch«[20] , was wiederum ein Wort ist, das für organische, verderbliche Dinge verwendet wird.

Für diese Einschreibung der Batterie in die Sphäre des Lebendigen findet sich auch eine begriffliche Entsprechung im Hinblick auf das Ende ihres Lebenszyklus. Neigt sich ihre Kraft dem Ende zu, sagen wir sie sei ›schwach‹, im Englischen ›low‹ oder ›flat‹, im Französischen ›faible‹, ›épuisée‹ oder ›à plat‹. Liefert eine Batterie keinen Strom mehr, sprechen wir davon, sie sei ›tot‹, ›dead‹ (eng.) oder ›morte‹ (frz.).[21] Auch von ›mangelndem Saft‹ ist die Rede, was an die Lebenssäfte in Galens Humoralpathologie erinnert. Noch stärker ist der französische Ausdruck ›elle a rendu l’âme‹, die Batterie habe ihre Seele aufgegeben.

Es lässt sich also erstens festhalten, dass Batterien wie Lebewesen angesprochen werden.[22] Anfang und Ende des Ladezustands von Batterien werden mit Metaphern umschrieben, die dem Bereich des Lebendigen entlehnt wurden. All diese Begriffe haben etwas gemeinsam, sie versuchen zu umschreiben, dass Batterien ›im Laufe ihres Lebens‹ ihren inneren Zustand verändern. Diese interne Veränderung bleibt aber extern unsichtbar – sie wird erst sichtbar, wenn die Batterie an einen Verbraucher angeschlossen wird.

Den mit Metaphern der Lebenskraft umschriebenen Batterien wird in den weiter unten besprochenen Werbeanzeigen zweitens die Fähigkeit zugeschrieben, andere Objekte zu beleben, ihre Kraft also auf andere zu übertragen. Als techno-imaginäre Objekte haben Batterien also die Kraft, andere technische Objekte zu verlebendigen.

Neben der Sprache kristallisieren sich zentrale Elemente des Techno-Imaginären von Batterien in zeitgenössischen medialen Repräsentationen, die dann wiederum auf das kollektive Imaginäre zurückwirken. Neben bildender Kunst, Film und Medien bilden kulturelle Vermittlungsinstanzen wie die Werbung deshalb eine interessante Quelle. Werbung wurde bisher vor allem von der kommunikationstheoretischen Forschung untersucht, im Vordergrund standen dabei Fragen von Rezeption und Wirkung, Sender und Empfänger, Konsument*innen und Produzent*innen.[23]

Für eine kulturwissenschaftliche Perspektive können Werbebilder jedoch in ganz anderer Weise eindrucksvolle Quellen sein, da sie abstrakte Qualitäten eines Objektes allegorisch in Szene setzen, um sich in der Aufmerksamkeitsökonomie zu behaupten. Mit den Stilmitteln der Allegorie (der Verbildlichung) und der Hyperbel (der Übertreibung) reflektiert und formt Werbung die meist unbewussten Schreckens- und Traumbilder, mit denen technische Objekte verbunden sind.[24]

Sie bringt fiktionale Entwürfe des Möglichen hervor und reaktualisiert dabei alte Mythen. Damit ist Werbung eine aufschlussreiche Form der Selbstrepräsentation der jeweiligen zeitgenössischen Kultur.

4. Phänomenologische Zwischenbemerkung zur Autobatterie als Ding

Batterien sind besondere Dinge, die sich von anderen technischen Objekten in wesentlichen Punkten unterscheiden: Batterien machen keine Geräusche, sie leuchten nicht, sind geruchslos. Man sieht ihnen nicht an, ob sie geladen oder entladen sind. Es sind vollständig unsinnliche Objekte.[25] Sie erfüllen weder eine ästhetische noch eine praktische Funktion, wenn sie nicht an ein anderes Objekt angeschlossen sind.

Zudem sind Batterien nur begrenzt ästhetisierbare Objekte. Autobatterien z.B. unterscheiden sich kaum in ihrer äußeren Gestalt. Ihre Kastenform hat sich historisch kaum gewandelt. Nur eine kleine Außenfläche kann zur Hervorhebung ihrer Differenz genutzt werden. In den 1950er Jahren griff das Marketing diesen Umstand auf und verwies auf die inneren Qualitäten einer Autobatterie, die nur drei Mal pro Jahr mit Wasser nachgefüllt werden müsse.[26]

Eine der wichtigsten Eigenschaften von Batterien ist weiter, dass sie gleich nach Produktion und Kauf verschwinden, verborgen werden. Jede Autobatterie wird in eine extra vorgesehene Mulde eingesetzt und verschwindet dann unter der Motorhaube. Man erwartet von ihr, dass sie möglichst lange und zuverlässig Strom liefert, wobei sie möglichst unsichtbar bleiben soll. Sie soll also anwesend sein, ohne sichtbar zu sein, ohne herausgestellt zu werden. Während Motorhauben auch geöffnet werden, um den Motor zu begutachten und vorzuführen, bleiben Autobatterien vorzugsweise periphere Randobjekte. Batterien taugen nicht zur Fetischisierung.

5. Die Verlebendigung des Automobils durch die Batterie

Um für etwas werben zu können, das niemand sehen möchte, haben sich einige Agenturen für einen Umweg entschieden. Seit der Jahrtausendwende sind eine ganze Reihe Werbeanzeigen erschienen, die mit verlebendigten Autowracks die Lebenszeit der Batterien hervorheben: Anstatt die Batterie zu zeigen, steht die Ästhetisierung leuchtender Scheinwerfer und Rücklichter, Innenraumbeleuchtungen oder Musik spielender Radios im Mittelpunkt aktueller Inszenierungen. Diese visuellen Zeichen verweisen auf die lange Lebensdauer, die hohe Reichweite des zu bewerbenden Produkts, das selbst überhaupt nicht mehr gezeigt werden muss. Die Werbung setzt Batterien also in ein Verhältnis zur vergehenden Zeit.

Interessant sind diese Quellen deshalb, weil sie eine visuelle Batterie-Mythologie entwerfen. »Die Mythologie konstituiert ohne Zweifel eine der am weitesten entwickelten Formen des Imaginären«, schreibt der Philosoph Jean-Jacques Wunenburger.[27] Mythologien lassen sich als Sammlung von Mythen verstehen, sie »erzählen die Geschichte göttlicher und humaner Figuren« und vermitteln »auf symbolische und anthropomorphe Weise Glaubensvorstellungen über den Ursprung, die Natur und das Ende kosmologischer, psychologischer, historischer Phänomene.«[28] Batterien mit ihrer speziellen Beziehung zum Ende

bieten sich also hervorragend für mythologische Darstellungen an. Drei Motiv-reihen lassen sich nach ihren jeweiligen Settings oder Räumen unterscheiden: Autowracks im Wasser, im Wald und auf Schrottplätzen.

5.1 Autowracks im Wasser: Tod und Wiedergeburt

Abb. 1: Werbeanzeige für Autobatterien der Marke Koba aus dem Jahr 2009 (Agentur: Fp7 Oman).

Abb. 1: Werbeanzeige für Autobatterien der Marke Koba aus dem Jahr 2009 (Agentur: Fp7 Oman).

Quelle: Koba [Koba]: »River«, Werbeanzeige hochgeladen am 29.03.2009 auf Ads of the World, https://www.adsoftheworld.com/media/print/koba_river, aufgerufen am 17.01.2020.

Eine Anzeige der Firma Koba zeigt ein völlig verrostetes Fahrzeug, das seitlich in einen Fluss gestürzt ist (Abb. 1). Ein weiß leuchtender Scheinwerfer, der sich bei genauerem Hinsehen als das Rücklicht eines viertürigen Chevrolet Chevelle von 1967 entpuppt – strahlt weißgelb über die Wasseroberfläche. Offenbar liegt das Wrack hier schon seit vielen Jahren, aus dem Heckfenster ragt ein vertrockneter Busch. Das Licht des Scheinwerfers soll hier auf die lange Lebenskraft der Batterie, ihre enorme Reichweite verweisen.

Wie der Religionsphänomenologe Mircea Eliade in seinem Buch Das Heilige und das Profane dargelegt hat, umfasst der Symbolismus des Wassers »sowohl den Tod als auch die Wiedergeburt«.[29] Das Eintauchen ins Wasser symbolisiert »die Rückkehr ins Ungeformte, die Wiedereinführung in den undifferenzierten Zustand der Präexistenz«.[30] Aber Wasser bedeutet auch Regeneration: Auf das Eintauchen, die Auflösung folgt das Auftauchen, die Formgebung.

Das Bild zeigt ein Zwischenstadium, in dem Natur und Kultur nicht scharf getrennt werden: Bildprägend ist hier der Kontrast zwischen der poetischen Figur des Wracks als eines in den Naturzustand übergehenden Kulturobjektes und der unsichtbaren Batterie, die sich dieser Transformation verweigert. Obwohl sie in unserer Sprache metaphorisch verlebendigt und organifiziert wird, leistet die Autobatterie in diesem Bild deutlichen Widerstand gegenüber der Verrottung, sie steht für das Unverwesbare der Technik. Das nahezu sakral anmutende Licht unterstreicht, dass wir es hier mit einer Allegorie des technischen Triumphes über die Reichweitenangst zu tun haben.

5.2 Autowracks im Wald: Sakralisierung

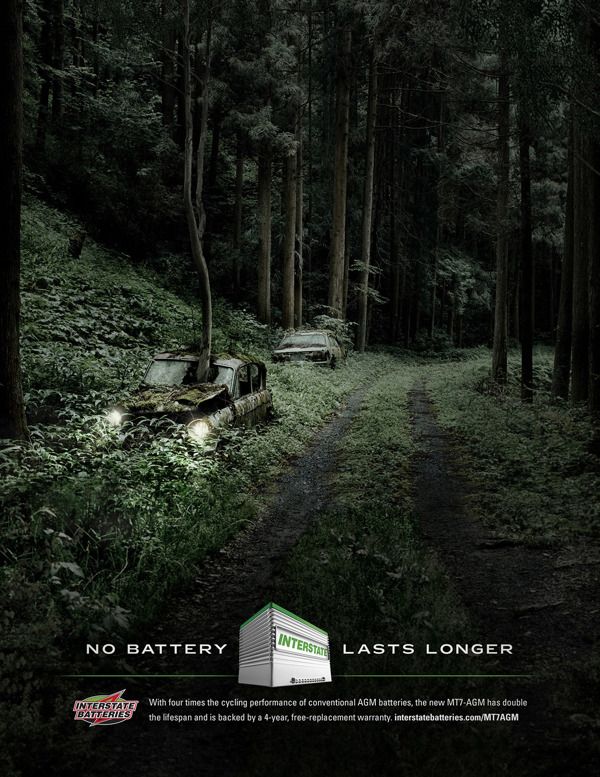

Eine andere Anzeige des Herstellers Interstate Batteries aus dem Jahr 2014 zeigt zwei mit Moos überwachsene, verfallende Wracks am Rande eines dunklen Waldweges (Abb. 2). Durch das vordere Fahrzeug ist bereits ein Baum gewachsen, beide Frontscheinwerfer leuchten aber noch.[31] Wie bei den Wasserbildern sind die Autos hier Teil einer Naturinszenierung geworden – eine scharfe Trennung von Natur und Kultur wurde aber auch hier aufgegeben: Während das Scheinwerferlicht das Auto verlebendigt, wirkt die Natur wie erstarrt, geradezu künstlich. Dies erinnert daran, dass wir in einer »Epoche der Künstlichkeit« leben, in der Natürlichkeit kein Referenzpunkt mehr ist oder sein kann, wie der Kulturwissenschaftler Hartmut Böhme festgehalten hat.[32] Die Natur habe »ihre eschatologische Funktion [Herv. i.O.] eingebüßt« – sie sei »nicht mehr das Bild von Utopie, sei’s der Befreiung, sei’s des Friedens (Paradies)«, betont Böhme.[33] Das Transzendenzversprechen ist nunmehr ein technisches.

Das Waldmotiv bekommt in einer weiteren Anzeige der Firma Koba aus dem Jahr 2008 noch eine andere Dimension: Sie zeigt das Wrack eines Pickups in einer nächtlichen Szenerie mit einigen Bäumen im Hintergrund.[34] Anstatt der Schein werfer ist hier der Innenraum des Fahrzeugs erleuchtet.

Abb. 2: Werbeanzeige für Autobatterien der Marke Interstate Batteries aus dem Jahr 2014 (Agentur: Firehouse).

Quelle: Mike Campau [Mike Campau]: »Interstate Batteries Lasts Longer«, Werbeanzeige hochgeladen am 4.4.2014 auf Behance, http

s://www.behance.net/gallery/7108281/INTERSTATE-BATTERIES-LASTS-LONGER, aufgerufen am 17.01.2020.

Diese Lichtquelle verweist auf etwas Abwesendes, einen Menschen, der das Fahrzeug verlassen hat. Sie verweist aber auch auf ein geheimnisvolles Anwesendes, das seinen Platz eingenommen hat. Worum es sich dabei handelt, wird wiederum in einem für die Firma Interstate Batteries produzierten Werbefilm aus dem Jahr 2013 noch deutlicher, der die Bildidee weiter ausführt.[35] Die Kamera bewegt sich langsam durch das Unterholz eines feuchten nächtlichen Waldes, Frösche quaken. Ein moosüberzogenes Auto kommt ins Bild und wir hören einen Song, der aus dem alten Autoradio kommt,das noch immer von der Batterie mit Strom versorgt wird. Die Beseelung oder Verlebendigung des Automobils durch die lange Lebenszeit der Batterie ist hier noch stärker hervorgehoben, da dem Auto nicht nur ein Gesichtssinn, sondern eine Stimme verliehen wird.

Ähnlich wie die Schwelle eines Kirchengebäudes wird das Wageninnere hier zu einer Schwelle zwischen profanem und heiligem Raum. Das von der Batterie gespeiste Radio transzendiert die profane Welt, indem es als Tür nach oben fungiert. Es stellt eine Verbindung zu den von außen kommenden Radiowellen, und damit zum Himmel her. Eliade schreibt, die Theophanie heilige »einen Ort eben dadurch, dass sie ihn nach oben ›offen‹ macht, ihn in Verbindung setzt mit dem Himmel, als paradoxen Punkt des Übergangs von einer Seinsweise zur anderen«.[36] Die Himmel und Erde verbindende Batterie ist hier zu einer Bedingung der Manifestation des Heiligen geworden.

5.3 Autowracks auf Schrottplätzen: Untergang und Ewigkeit

Abb. 3: Werbeanzeige für Autobatterien der Marke Duracell Car Batteries, 2006 (Agentur: Ogilvy & Mather Mexico).

Abb. 3: Werbeanzeige für Autobatterien der Marke Duracell Car Batteries, 2006 (Agentur: Ogilvy & Mather Mexico).

Quelle: Duracell Car Batteries [Duracell Car Batteries]: »Deep Inside, Scrap Yard«, hochgeladen am 10.12.2006 auf Adeevee, www.ade

evee.com/2006/12/duracell-car-batteries-deep-inside-scrap-yard-print/, aufgerufen am 17.01.2020.

Die am häufigsten auftretende und älteste Motivreihe zeigt Wracks auf einem Schrottplatz. Erstmals trat dieses Motiv in einer Werbeanzeige von Volkswagen für ihre hauseigenen Autobatterien mit dem Claim »Lasts up to 4 times longer« aus dem Jahr 2000 auf (Agentur: AlmapBBDO).[37] Die ganz in blaues Mondlicht getauchte Szene zeigt einen nächtlichen Schrottplatz, die beiden Frontscheinwerfer eines Fahrzeugs sind hell erleuchtet. Eine weitere Anzeige für die Marke Duracell Car Batteries zeigt ebenfalls gestapelte Autos auf einem nächtlichen Schrottplatz,hier ist die Kamera näher an die Wracks herangerückt (Abb. 3). Im Vordergrund leuchtet ein einsames rotes Rücklicht. Mit Eliade können die Fahrzeuglichter in beiden Anzeigen als geheimnisvolle Zeichen gedeutet werden, die erneut eine Verbindung zwischen Erde und Himmel herstellen[38] und die Heiligkeit des Ortes unterstreichen.[39]

6. Vergleichende Mythologie der Autobatterie

Alle drei Motivreihen arbeiten mit den Gegensatzpaaren von Natur und Technik, Licht und Dunkelheit, Leben und Tod. Es gibt aber zwei Unterschiede zwischen den Wasser- und Waldmotiven auf der einen Seite und den Schrottplatzbildern auf der anderen Seite.

Erstens: Während die Wasser- und Waldmotive einzelne Wracks zeigen, ist der Bildraum auf den Schrottplatzanzeigen fast völlig von Fahrzeugen dominiert. Interessant ist, dass sie hier zwar beschädigt und immobilisiert, aber nicht organifiziert gezeigt werden wie in den Wald- und Flussbildern. Die plurale Stapelung der Objekte hat den Effekt, ihre intakten technischen Formen zu unterstreichen. Die Präsenz mehrerer Fahrzeuge im Mondlicht gibt der Szenerie noch deutlicher eine unheimliche Rahmung.

Damit kommen wir zum zweiten Unterschied: Im Gegensatz zu den Wald- und Wasserbildern wird die Natur auf den Schrottplätzen vom Mondlicht und den nächtlichen Wolken am Himmel vertreten. Eine kunsthistorische Referenz drängt sich an diesem Punkt geradezu auf. Die der Aufklärung entgegengesetzte, tief mit der Religion verbundene Bildsprache der romantischen Landschaftsmalerei gab der Nacht eine Bedeutung zwischen Sehnsuchtsort und Schreckensort – die Nacht verwies auf das Unbewusste, Irrrationale, Transzendente.[40] Die hier besprochenen Schrottplatzbilder weisen eine ähnliche Bildkomposition auf wie Caspar David Friedrichs Gemälde von Schiffswracks – etwa Das Eismeer (1824) oder Meeresküste bei Mondschein (1830). Der Darstellung von Zerstörung und Untergang im Vorder- oder Mittelgrund des Bildes steht der Aspekt von Ewigkeit und Transzendenz im beleuchteten Hintergrund gegenüber. Auch die Autowracks in den Batterie-Anzeigen können als Symbole einer »Todeslandschaft« gelesen werden, sie markieren einen Endpunkt der Industrialisierung.[41]

Denken wir das Automobil in Analogie zum Menschen, sind Schrottplätze Friedhöfe, was sich auch in der Bezeichnung des ›Autofriedhofs‹ widerspiegelt. Wie in Caspar David Friedrichs Gemälden wird aus der Inszenierung des Endes hier aber ein unendliches Weiterleben konstruiert. Es ist die Batterie, die den hier gezeigten Wracks Leben einhaucht und damit die Grenze zwischen Technischem und Lebendigem, zwischen Artificialia und Naturalia, also gemachten und nicht-gemachten Dingen, zwischen Kultur und Natur überschreitet. Die leuchtenden Scheinwerfer wirken wie die aufgeschlagenen Augen einer Leiche, die reanimierte Maschine wie ein Zombie. Wie bereits erwähnt, befindet sich die Technik damit in einem Zwischenreich, sie ist weder völlig Kultur noch Natur. Das Licht bildet den Schlüssel zur Decodierung dieser Bilder: Das Mondlicht wurde in der Romantik häufig als religiös konnotiertes Stilmittel eingesetzt, dortverweist es als kosmische Referenz auf die Unendlichkeit. Der Kunsthistoriker Helmut Börsch-Supan interpretiert den aufgehenden Mond bei Caspar David Friedrich sogar als Symbol Christi.[42] Auch Mircea Eliade betont, dass die Mondphasen als eine Abfolge von Geburt, Tod und Auferstehung gelesen werden können.[43] Der Mond »verschwindet periodisch, er stirbt, um drei Nächte später wiedergeboren zu werden«.[44] Die Botschaft des Mondes beinhalte »vor allem, dass der Tod nicht endgültig ist, dass ihm immer eine neue Geburt folgt [Hervorh. i.O.]«.[45] Der Mond versöhne den Menschen mit dem Tod, indem er ihn als »Bedingung für jede mystische Regeneration« darstelle.[46] Es ist diese Regenerationsfähigkeit, die den Mond zu einem idealen Symbol für die Kraft wieder aufladbarer Batterien macht. Während die Malerei der Romantik den Mond meist direkt zeigte, ist das Mondlicht in den hier behandelten Bildern nur indirekt präsent, es erleuchtet die Wolken im Hintergrund, die als Symbole des panta rhei, des ewigen Wandels der Dinge interpretiert werden können. Hartmut Böhme weist darauf hin, dass Wolken im mythischen Zeitalter Sinnträger waren.[47] »Wolken bergen, verbergen, verbreiten die Gefahr und die Angst, die der Mensch vor sich selbst haben muss.«[48]

In die Sprache der Batterien übersetzt verweisen die Wolken also einerseits auf die Reichweitenangst. Indem sie das Mondlicht reflektieren, machen sie uns andererseits aber Hoffnung auf Regeneration, Wiederaufladung. Dem von oben kommenden, indirekten Licht des Himmels stehen die Scheinwerfer und Rücklichter als einzige direkte Lichtquellen unten auf der Erde gegenüber. Entscheidend ist, dass sie einen Bogen zum Himmel schlagen, den Mircea Eliade mit dem Unendlichen, Transzendenten, Ewigen; dem »ganz Anderen«[49] assoziiert. Mit diesem visuellen Verweis soll eine Vergöttlichung der Batterieleistung evoziert werden, zumindest aber eine Überhöhung der Technik. Die Batterie stellt hier über das vermittelnde Licht einen Kontakt zum Kosmischen, zum Numinosen, Sakralen her. Hier ist es also nicht mehr die Natur, die vom Göttlichen beseelt ist, wie es in der pantheistischen Weltsicht der Romantik noch der Fall war. Der religiöse Gehalt ist nun in die technischen Artefakte gewandert.

7. Aufladen als religiöse Handlung

Zum Schluss sei noch auf einen Mechanismus hingewiesen, der allgemein auf wieder aufladbare Batterien zutrifft. Sekundärzellen oder Akkus, um die es sich bei Autobatterien ja handelt, sind besonders interessant im Hinblick auf den Zeitbegriff, denn ihre Alterung ist für eine längere Dauer reversibel. Gerade das Aufladen

der Akkus ist ein faszinierender Kreislauf, ein hinausgeschobener Tod, ein auf viele Lebenszyklen erweitertes Leben, das dennoch mit jedem Wiederaufleben ein klein wenig stirbt. Somit sind sie fast zeitlos, sie versprechen, uns unabhängig von der Zeit zu machen, den Tod zu vergessen. In den ewig leuchtenden Lampen der Autowracks scheint diese Idee auf. Ihr Licht steht für die Hoffnung, es verkörpert das unendliche Leben und verweist damit auf die Zukunft. Demgegenüber steht die Natur, die Nacht, die Pflanzen, die das Vergängliche besetzen.

Mircea Eliade stellt zwei Zeitformen gegenüber, die profane Zeit und die heilige Zeit der religiösen Rituale. Während die profane Zeit unumkehrbar abläuft, ist die heilige Zeit zirkulär, also wiederholbar und besteht somit »aus einer unendlich oft erreichbaren ewigen Gegenwart«.[50]

In den religiösen Ritualen wird die Zeit also regeneriert. Der Mensch wird immer wieder »neu geboren« und beginnt »seine Existenz noch einmal mit einem ungeschmälerten Vorrat an Lebenskraft, wie im Augenblick seiner Geburt«.[51] Diese Zeitformen finden sich auch in unserem Umgang mit Akkus wieder: Auch die periodisch wiederkehrenden Wiederaufladerituale scheinen uns unabhängig zu machen von der ablaufenden profanen Zeit. Indem wir unsere Geräte aufladen, imitieren wir die heilige, nicht-historische Zeit der religiösen Rituale. Jedes Aufladen ist also eine kleine Wiedergeburt, eine Reaktualisierung der ursprünglichen Zeit der Mythen und Götter, denen wir uns damit annähern.[52] Das Aufladen kann somit als religiöse Handlung bezeichnet werden.[53] Damit bestätigt sich, dass viele der von Eliade für »den religiösen Menschen der primitiven und archaischen Gesellschaften« [54] beschriebenen religiösen Verhaltensweisen in den säkularisierten Gesellschaften der modernen technischen Zivilisationen »fortbestehen«[55]

8. Ausblick

Technikgeschichte erschöpft sich nicht in erfindungsbasierten Erzählungen, die häufig als lineare Kette von Innovationen großer Männer erzählt wird. Oft finden wir in dem großen Feld der soziokulturellen Verankerung von Innovationen eine Erklärung, weshalb bestimmte Technologien sich durchgesetzt haben und andere jahrzehntelang ein Nischendasein fristen. Es kann festgehalten werden, dass batteriebetriebene Antriebe zu Anfang des 20. Jahrhunderts mit einer spezifischen Form des Techno-Imaginären kollidierten, das sich um das ›beseelte‹ Benzinautomobil herum gebildet hatte. Es war nicht nur die fehlende Reichweite der Batterien, es waren technoimaginäre Phantasmen, die dem Benzinantrieb Vorteile verschafften. Deshalb konnte sich die Elektromobilität um die Jahrhundertwende nicht gegenüber dem Verbrennungsmotor durchsetzen.

Offensichtlich speist sich diese Verlebendigung des Automobils aber nicht nur aus dem Benzinmotor, sondern auch aus der Autobatterie. Denn ihre unsichtbare, geräusch- und geruchslose Präsenz ist eine zentrale Voraussetzung für die verlebendigenden Merkmale des Autos, sei es der Scheinwerfer (Gesichtssinn), des Radios (der Stimme) oder der Motorenbewegung (Muskelkraft). Der belgische Schriftsteller Maurice Maeterlinck erkannte, dass es noch vor dem Motor die Elektrizität ist, die das Auto verlebendigt: »Seine Seele, das ist der elektrische Funke, der sieben bis achthundertmal in der Minute seinen Atem erglühen lässt.«[56]

In dieser metaphorischen Sprache liefert erst die Batterie den Zündfunken, ohne den der Motor nicht zum Leben erweckt werden kann. Diese Verlebendigung materialisiert sich im Techno-Imaginären der Autobatterie, wo sie nicht nur mit Langlebigkeit assoziiert wird, sondern Unsterblichkeit verheißt. Die Batterie weist über den Tod des Objektes, in das sie eingesetzt wird, hinaus. Dies wirft am Schluss die große Frage auf, ob sich um die Batterien der Elektrofahrzeuge in Zukunft ähnliche techno-imaginäre Bildwelten herausbilden werden.[57] So könnte ihre steigende Reichweite zu neuen Formen der Verlebendigung des Automobils führen.

- Vgl. Schiffer, Michael B.: Taking Charge. The Electric Automobile in America, Washington: Smithsonian Inst. Press 1994; Kirsch, David A.: The Electric Vehicle and the Burden of History, New Brunswick: Rutgers University Press 2000; Mom, Gijs: The Electric Vehicle. Technology and Expectations in the Automobile Age, Baltimore/London: The John Hopkins University Press 2004. ↑

- Vgl. G. Mom: The Electric Vehicle, S. 54. ↑

- Vgl. ebd., S. 194. ↑

- Ebd., S. 40. ↑

- Vgl. ebd., S. 128. ↑

- Lord Montagu of Beaulieu/McComb, F. Wilson: Behind the wheel: The magic and manners of early motoring, New York: Paddington Press Ltd. 1977, S. 111-112, zit.n. G. Mom: The Electric Vehicle, S. 41 (Übers. d. Verf.). ↑

- Diese Definition unterscheidet sich deutlich vom Begriff des »soziotechnischen Imaginären«, mit dem Jasanoff und Kim Visionen einer durch technischen und wissenschaftlichen Fortschritt erreichbaren wünschbaren sozialen Ordnung bezeichnen (Jasanoff, Sheila/Kim,Sang-Hyun (Hg.): Dreamscapes of Modernity. Sociotechnical Imaginaries and the Fabrication of Power, Chicago/London: University of Chicago Press 2015, S. 4. ↑

- Vgl. Musso, Pierre : »Techno-Imaginaire des reseaux«, in : Fabian Kröger/Marina Maestrutti (Hg.), Les Imaginaires et les Techniques, Paris : Presse des Mines 2018, S. 79-91, hier : S. 80. ↑

- Vgl. Balandier, Georges : Le Grand Système, Paris : Fayard 2001, S. 8. ↑

- Vgl. P. Musso : »Techno-Imaginaire des reseaux«, S. 79. ↑

- Mom, Gijs: »Inventing the miracle battery: Thomas Edison and the electric vehicle«, in: Hollister-Short, Graham (Hg.): History of Technology, Band 20, London: Bloomsbury Academic 1998, S. 18-45, http://dx.doi.org/10.5040/9781350018891.0007. ↑

- Vgl. Riskin, Jessica: The Restless Clock. A History of the Centuries-Long Argument over What Makes Living Things Tick, Chicago/London: University of Chicago Press 2016 und Jank, Marlene: Der homme machine des 21. Jahrhunderts. Von lebendigen Maschinen im 18. Jahrhundert zur humanoiden Robotik der Gegenwart, Paderborn: Wilhelm Fink Verlag 2014. ↑

- Vgl. Asendorf, Christoph: Batterien der Lebenskraft. Zur Geschichte der Dinge und ihrer Wahrnehmung im 19. Jahrhundert, Weimar: VDG 2002, S. 111. ↑

- Ebd., S. 34. ↑

- Vgl. ebd., S. 17f. ↑

- Vgl. ebd., S. 76. ↑

- Gehlen, Arnold/Rehberg, Karl-Siegbert (Hg.): Die Seele im technischen Zeitalter: sozialpsychologische Probleme in der industriellen Gesellschaft, Frankfurt a.M.: Klostermann 2007, S. 16. ↑

- Rilke, Rainer Maria: »Brief an Ilse Erdmann vom 20.3.1919«, zitiert nach C. Asendorf: Batteriender Lebenskraft, S. 136. ↑

- Vgl. VARTA: »VARTA-Longlife Batterie-Sortiment«, Website ohne Datum, https://www.varta-consumer.de/de-de/products/batteries/overview, aufgerufen am 17.1.2020. ↑

- Duracell: »Duralock. Frische Batterien bis zu zehn Jahre lang«, Website ohne Datum, https://www.duracell.de/technology/zuverlassige-10-jahres-garantie-bei-lagerung/, aufgerufen am 17.1.2020. ↑

- Im Kontrast dazu steht die eher mechanistische Terminologie, eine Batterie sei ›alle‹, ›leer‹, ›empty‹ (eng.) oder ›épuisée‹ (fr.). Diese verräumlichten Begriffe folgen dem Bild der Flasche, orientieren sich also eher an der materiellen Dingwelt. ↑

- Vgl. den Aufsatz von Wolfgang Hagen in diesem Band. ↑

- Vgl. Meyer, Urs: Poetik der Werbung, Berlin: Erich Schmidt Verlag 2010, S. 17. ↑

- Vgl. Marchand, Roland: Advertising the American dream. Making way for Modernity, 1920-1940, Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press 1985, S. XV. ↑

- Einschränkend sei bemerkt, dass Batterien durch Fehlfunktionen (Explosionen) oder kreative Entwendungen (wenn Kinder die Zunge an die Kontakte halten, weil es so schön kribbelt) durchaus sinnlich wahrgenommen werden können. ↑

- Anzeigen der Marke AUTO-LITE sta-ful warben in den 1950er Jahren mit dem Slogan »needs water only 3 times a year«. ↑

- Wunenburger, Jean-Jacques : L’Imaginaire, Paris : Presse Universitaires de France 2003, S. 7 (Übers. d. Verf.). ↑

- Ebd. ↑

- Eliade, Mircea: Das Heilige und das Profane. Vom Wesen des Religiösen, Frankfurt a.M.: Insel-Verlag 1984, S. 114. ↑

- Ebd. ↑

- Diese Bilder erinnern an bestimmte Fotografien Arnold Odermatts, vgl. Odermatt, Arnold: Karambolage, hg. von Urs Odermatt, Göttingen: Steidl 2003, aber auch an populäre Bildbände, die »schlafende« Autowracks im Wald zeigen, vgl. Schrader, Halwart/Hesselmann, Herbert W.: Schlafende Schönheiten, Hamburg: Ellert und Richter 1999. ↑

- Böhme, Hartmut: Aussichten der Natur. Naturästhetik in Wechselwirkung von Natur und Kultur, Berlin: Matthes & Seitz Berlin 2017, S. 13. ↑

- Ebd., S. 14. ↑

- Al Hashar Group Koba Batteries [Al Hashar Group Koba Batteries]: »Abandoned«, Werbeanzeige hochgeladen am 12.09.2008 auf Adeevee, https://www.adeevee.com/2008/09/al-hashar-group-koba-batteries-abandoned-outdoor/, aufgerufen am 04.06.2021. ↑

- Interstate Batteries Inc. [Interstate Batteries]: »Interstate Batteries | MT7 AGM | No Battery Lasts Longer«, Video hochgeladen am 6.2.2014 auf Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=FZmP0H8UlbE, aufgerufen am 10.09.2019. ↑

- M. Eliade: Das Heilige und das Profane, S. 27. ↑

- Louai Alasfahani [Anubis]: »Rusty Idea«, hochgeladen im Rahmen eines Blogeintrags vom 5.04.2009, https://paragonanubis.wordpress.com/2009/04/05/rusty-idea/, aufgerufen am 17.01.2020. ↑

- Vgl. M. Eliade: Das Heilige und das Profane, S. 58. ↑

- Vgl. ebd., S. 28. ↑

- Vgl. Böhme, Hartmut: Wolken, Wasser, Stein, Zur Ästhetik der Landschaft, Zürich: semina rerum 1999, S. 15-25, zitiert nach: https://www.hartmutboehme.de/media/Wasser.pdf, hier: S. 5. ↑

- Vgl. ebd., S. 3. ↑

- Vgl. Börsch-Supan, Helmut: Caspar David Friedrich, München: Prestel 1973, S. 131. ↑

- Vgl. M. Eliade: Das Heilige und das Profane, S. 137. ↑

- Ebd., S. 164. ↑

- Ebd., S. 138. ↑

- Vgl. ebd., S. 164. ↑

- Vgl. H. Böhme: Aussichten der Natur, S. 78f. ↑

- Ebd., S. 80 ↑

- Vgl. M. Eliade: Das Heilige und das Profane, S. 105; S. 113. ↑

- Ebd., S. 78. ↑

- Vgl. ebd., S. 65. ↑

- Vgl. ebd., S. 72, 77, 94. ↑

- Vgl. ebd., S. 65. ↑

- Ebd., S. 94. ↑

- Ebd., S. 161. ↑

- Maeterlinck, Maurice: Der doppelte Garten, Jena: Diedrichs 1904, S. 35, zit.n. C. Asendorf: Batterien der Lebenskraft, S. 116. ↑

- Vgl. Kröger, Fabian: »Elektroautos verlieren die Verwandtschaft zum menschlichen Körper«, in: telepolis.de, Online-Artikel vom 27.11.2010, https://www.heise.de/tp/features/Elektroautos-verlieren-die-Verwandtschaft-zum-menschlichen-Koerper-3387641.html. ↑