Published in: Kröger, Fabian, Zum Techno-Imaginären der Autobatterie, in: Müggenburg, Jan (ed.), Reichweitenangst, Batterien und Akkus als Medien des Digitalen Zeitalters, Transcript 2021, p. 95-110. Full book available (open access). Translation from German to English by the author (02/2023).

1. Introduction

En portant notre regard sur le XXe siècle, l’histoire de l’automobile semble être principalement liée au moteur à combustion. Mais elle est en même temps l’histoire des batteries utilisées dans la voiture. Il convient de distinguer deux batteries : La batterie en tant que source de propulsion et la batterie automobile en tant que fournisseur de courant pour le démarrage, l’éclairage et d’autres sous-systèmes.

Dans différentes études sur l’histoire de la mobilité électrique, la recherche en histoire des techniques s’est jusqu’à présent surtout penchée sur les dimensions techniques et culturelles de la batterie en tant que source de propulsion.[1] Il ressort clairement de toutes les études que ni l’histoire de l’automobile ni l’histoire de la batterie ne peuvent être racontées uniquement comme une succession d’innovations techniques. Les fonctionnalités techniques se forment toujours en étroite interaction avec les images et les fantasmes culturels, les attentes et les appropriations. Ainsi, l’historien de la technique Gijs Mom a expliqué dans une publication complète et importante comment les caractéristiques techniques de la propulsion par batterie se sont heurtées ou ont interagi avec les attentes culturelles envers l’automobile. Bien que l’électromobilité se soit établie dès la fin du 19e siècle et que les véhicules électriques aient participé avec succès à des courses automobiles, l’automobile à essence s’est imposée au tournant du siècle. Mom explique cela par les attentes culturelles envers l’automobile, marquées par les courses de longue distance organisées à partir de 1900. Dans ce domaine, les moteurs à combustion étaient supérieurs à la propulsion électrique. En effet, les batteries au plomb permettaient soit une vitesse élevée, soit une grande autonomie, mais pas les deux à la fois.[2] Selon Mom, le rêve d’une autonomie presque illimitée, devenu hégémonique à partir de 1912, et l’attente vaine d’une batterie miracle ont conduit à une marginalisation de la propulsion électrique, qui aurait désormais été définie à partir de la perspective de la voiture à essence.[3]

Selon Mom, les courses ont surtout contribué à la perception culturelle de la voiture comme « machine à aventures ».[4]C’est justement le manque de fiabilité de la voiture à essence, perceptible par les sens ; les petits défauts visibles, palpables, audibles et perceptibles à l’odorat qui l’ont rendue attractive pour les utilisateurs.[5] Ainsi, en 1907, un automobiliste britannique justifiait son goût pour le moteur par le fait qu’il possédait « une âme qui a beaucoup en commun avec l’âme humaine ».[6] Historiquement, cette vitalisation de la machine concernait surtout le moteur à essence.

Rêves, miracles, vivification (Verlebendigung) – sans les nommer explicitement, Mom s’intéresse à l’imaginaire de la technique. La notion d’imaginaire doit être comprise ici, à la suite du philosophe Pierre Musso, comme un réservoir d’images, de représentations sociales et de grands récits partagés collectivement.[7] L’imaginaire est toujours ambivalent et suit sa propre logique, non rationnelle, qui n’est cependant pas diamétralement opposée au réel, mais qui le complète, souligne Musso.[8] Il est également important que cet imaginaire collectif soit alimenté par des imaginaires individuels, mais avec lesquels il n’est pas identique.

L’association d’un objet technique avec certains symboles et fantasmes d’utilisation – l’automobile à essence comme machine d’aventure dotée d’une âme – peut être qualifiée de « techno-imaginaire ».[9] Ce terme de l’anthropologue Georges Balandier désigne le fait que les objets techniques ne se limitent pas à leur fonctionnalité. Ils ont une double identité « fonctionnelle et fictionnelle », explique Musso.[10] Ce techno-imaginaire se déploie le plus souvent entre deux pôles : des images de rêve s’opposent à des visions d’horreur.

Il est important de noter que ces images et visions n’apparaissent pas seulement dans les représentations et les pratiques d’utilisation des objets techniques, mais qu’ils sont déjà actifs au moment de leur conception. Comme nous l’avons déjà évoqué, pendant que les ingénieurs rêvaient d’une « batterie miracle »[11], les utilisatrices et utilisateurs se battaient contre l’angoisse de l’autonomie (range anxiety en anglais).

L’essai suivant élargit l’horizon de l’histoire de la technique – jusquà présent surtout focalisé sur la batterie comme moyen de traction – avec une perspective des sciences de la culture qui examine le techno-imaginaire de la batterie automobile. Car la question se pose de savoir si le fantasme d’animation ou de vivification esquissé plus haut se limite vraiment au moteur : les batteries ne sont-elles pas elles aussi alimentées par des notions du vivant ? Nous répondrons à cette question directrice par une analyse d’images contemporaines de la batterie automobile dans la culture visuelle. Comment les images publicitaires mettent-elles en image le caractère techno-imaginaire de ces batteries ? Par quelles analogies et allégories sont-elles décrites ? Comment les batteries automobiles s’inscrivent-elles dans le système de référence symbolique de la culture et de la nature ? Le cas particulier de la batterie automobile permet-il de mettre en évidence certaines caractéristiques qui s’appliquent généralement aux accumulateurs rechargeables ou aux piles secondaires ? Comment influencent-elles la signification culturelle des objets dans lesquels elles sont utilisées ? Quelles leçons peut-on en tirer sur notre rapport aux batteries en général en tant qu’objets culturels ?

Outre les approches de l’histoire de l’art, l’article s’appuie surtout sur les positions du phénoménologue de la religion Mircea Eliade et du chercheur en sciences de la culture Hartmut Böhme.

2. De l’homme-machine à l’animation de la technique

Tout d’abord, il convient de noter que la relation entre technique et vivant a été historiquement appréhendée de deux manières différentes. D’une part, il existe une longue tradition d’auto-description du vivant comme machine. Dans le Discours de la méthode (1637), Descartes assimilait déjà les mouvements des animaux à ceux des automates. Le philosophe Julien Offray de La Mettrie a décrit l’homme comme une machine particulièrement compliquée dans son ouvrage L’homme machine (1748). Depuis, le corps humain a été appréhendé en termes mécaniques.[12]

Pour le processus inverse qui nous occupe ici, à savoir l’animation et la vivification des objets techniques, on trouve également des exemples historiques dans lesquels l’électricité a souvent joué un grand rôle : déjà dans les expérimentations de Galvani avec des cuisses de grenouilles frémissantes (1780) l’électricité et la vie étaient synonymes. L’animation de l’homme artificiel dans le roman Frankenstein (1818) de Mary Shelley était également basée sur l’électricité.[13]

Dans sa thèse de doctorat Batterien der Lebenskraft, l’historien de l’art Christoph Asendorf souligne que cette animation ou vivification de la technique a pris de l’importance au XIXe siècle. Il constate une transformation de la perception des choses ou objets dans la littérature, l’art et la vie quotidienne : Ce n’est plus le corps en tant que machine mais la « machine en tant qu’objet corporel »[14] qui est passée au premier plan. Selon Asendorf, cette animation artificielle des choses était une réponse à l’éviction croissante de la nature.[15] Ainsi, la machine à vapeur, la locomotive et la bicyclette étaient imaginées comme des créations organiques animées dans lesquelles se répétaient les « mouvements humains du battement de cœur, de la respiration ou de la marche » qui s’effectuaient « de manière automatique ».[16] Ces choses animées prenaient la place de la nature. L’anthropologue Arnold Gehlen a qualifié ce mécanisme de « phénomène de résonance »[17] de la technique.

La poétisation vivifiante des objets du quotidien se retrouve également dans la littérature. Le poète Rainer Maria Rilke qualifiait ainsi les talismans de « petites piles de la force vitale ».[18] Cette formule est fascinante, car elle fonde techniquement les propriétés magiques de ces porte-bonheurs et attribue en même temps des capacités magiques à la technique. Comme nous le verrons plus tard, ce sont aujourd’hui les piles elles-mêmes qui agissent dans l’imaginaire collectif comme des talismans, nous promettant mobilité et protection et étant étroitement liées au fantasme de l’animation.

3. L’animation de la batterie en mots et en images

Une première piste du caractère techno-imaginaire des piles résulte d’une analyse du riche répertoire de métaphores linguistiques que nous utilisons pour décrire l’état interne des piles. Il est intéressant de constater que le fait qu’une pile fournisse de l’énergie pendant longtemps est décrit de manière similaire dans différentes langues. En allemand, on parle de la « Lebensdauer » (durée de vie) de la pile, en français, on fait l’éloge de la « durée de vie », en anglais, on parle de « Longlife Batteries ».[19] On attribue donc à une chose technique faite de matière inerte l’une des caractéristiques des êtres vivants – une existence limitée dans le temps. En même temps ce caractère limité est souligné comme quelque chose de prolongé dans le temps, sans que cela soit exactement délimité : Si l’on attribue une « longue vie » à une pile, cela nous rappelle en même temps que sa durée de vie n’est pas infinie. Si une pile est neuve, nous disons aussi en allemand qu’elle est « fraîche « (frisch)[20], ce qui est à nouveau un mot utilisé pour les choses organiques et périssables.

Pour cette inscription de la pile dans la sphère du vivant, on trouve également une correspondance conceptuelle en ce qui concerne la fin de son cycle de vie. Lorsque sa force touche à sa fin, nous disons qu’elle est ‘faible’ (schwach), en anglais ‘low’ ou ‘flat’, en français également ‘faible’, mais aussi ‘épuisée’ ou ‘à plat’. Si une pile ne fournit plus de courant, nous disons qu’elle est ‘tot’ (en allemand), ‘dead’ (en anglais) ou ‘morte’ (en français).[21] Il est également question de ‘manque de jus’, ce qui rappelle les fluides vitaux dans la pathologie humorale de Galen. L’expression française ‘elle a rendu l’âme’, est encore plus forte.

On constate donc tout d’abord que les batteries sont abordées comme des êtres vivants.[22] Le début et la fin de l’état de charge des batteries sont décrits par des métaphores empruntées au domaine du vivant. Tous ces termes ont un point commun : ils tentent de décrire le fait que l’état interne des piles change ‘au cours de leur vie’. Ce changement interne reste toutefois invisible à l’extérieur – il n’est visible que lorsque la pile est connectée à un consommateur.

Deuxièmement, les publicités examinées ci-dessous attribuent aux piles, décrites comme des métaphores de la force vitale, la capacité d’animer d’autres objets, c’est-à-dire de transmettre leur force. En tant qu’objets techno-imaginaires, les piles ont donc le pouvoir de vivifier d’autres objets techniques.

Outre le langage, les éléments centraux du techno-imaginaire des piles se cristallisent dans les représentations médiatiques contemporaines, qui se répercutent à leur tour sur l’imaginaire collectif. Outre les arts plastiques, le cinéma et les médias, une instance de médiation culturelle comme la publicité constitue donc une source intéressante. Jusqu’à présent, la publicité a surtout été étudiée par la recherche en théorie de la communication, avec au premier plan les questions de la réception et d’effets, d’émetteur et de récepteur, de consommation et de production.[23] Mais dans une perspective des sciences de la culture, les images publicitaires peuvent être des sources impressionnantes d’une toute autre manière, car elles mettent en scène de façon allégorique les qualités abstraites d’un objet pour s’imposer dans l’économie de l’attention. Grâce aux procédés stylistiques de l’allégorie (la mise en image) et de l’hyperbole (l’exagération), la publicité reflète et façonne les images de terreur et de rêve, le plus souvent inconscientes, auxquelles sont associés les objets techniques.[24] Elle produit des ébauches fictionnelles du possible et réactualise ainsi d’anciens mythes. La publicité est ainsi une forme révélatrice de l’auto-représentation de la culture contemporaine.

4. Remarque phénoménologique sur l’objet de la batterie automobile

Les piles sont des objets particuliers qui se distinguent d’autres objets techniques sur des points essentiels : Les piles ne font pas de bruit, elles ne brillent pas, elles sont inodores. On ne voit pas si elles sont chargées ou ont été déchargées. Ce sont des objets totalement dénués de sensualité.[25] Elles ne remplissent aucune fonction esthétique ou pratique si elles ne sont pas reliées à un autre objet.

De plus, les batteries sont des objets dont l’esthétisation est limitée. Les batteries automobiles, par exemple, se distinguent à peine par leur aspect extérieur. Leur forme de boîte n’a guère évolué au fil du temps. Seule une petite surface extérieure peut être utilisée pour mettre en valeur leur différence. Dans les années 1950, le marketing s’est emparé de cette situation et a mis en avant les qualités intrinsèques d’une batterie automobile qui n’a besoin d’être remplie d’eau que trois fois par an.[26]

L’une des principales caractéristiques des batteries est qu’elles disparaissent immédiatement après la production et l’achat, qu’elles sont dissimulées. Chaque batterie automobile est placée dans une cavité prévue à cet effet et disparaît ensuite sous le capot. On attend d’elle qu’elle fournisse du courant le plus longtemps possible et de manière fiable, tout en restant aussi invisible que possible. Elle doit donc être présente sans être visible, sans être mise en évidence. Alors que les capots de moteur sont également ouverts pour examiner et montrer le moteur, les batteries restent de préférence des objets périphériques. Les batteries ne se prêtent pas à la fétichisation.

5. La vivification de l’automobile par la batterie

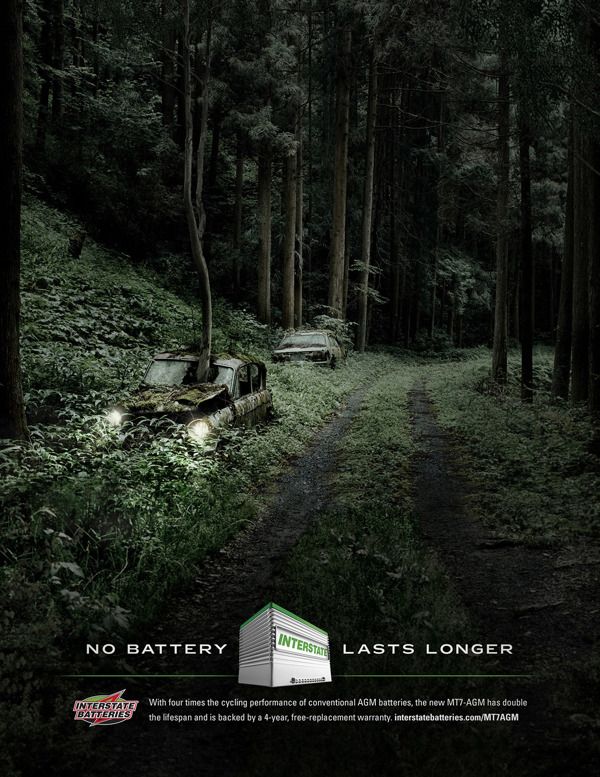

Pour pouvoir faire de la publicité pour quelque chose que personne ne veut voir, certaines agences ont décidé de faire un détour. Depuis le début du millénaire, toute une série de publicités ont été publiés mettant en avant la durée de vie des batteries avec des épaves de véhicules vivifiées : Au lieu de montrer la batterie, l’esthétisation des phares et des feux arrière illuminés, des éclairages intérieurs ou des radios jouant de la musique se trouve au centre de la mise en scène actuelle. Ces signes visuels font référence à la longue durée de vie et à la grande portée du produit à promouvoir, qui n’a même plus besoin d’être montré. La publicité met donc les piles en relation avec le temps qui passe.

Ces sources sont intéressantes parce qu’elles créent une mythologie visuelle des piles. « La mythologie constitue sans doute une des formes les plus élaborées d’imaginaire », écrit le philosophe Jean-Jacques Wunenburger.[27] Les mythologies peuvent être comprises comme une collection de mythes, elles « racontent des histoires de personnages divins et humains » et transmettent « de manière symbolique et anthropomorphique des croyances sur l’origine, la nature et la fin de phénomènes cosmologiques, psychologiques, historiques ».[28] Les batteries, avec leur rapport particulier à la fin, se prêtent donc parfaitement aux représentations mythologiques. Trois séries de motifs peuvent être distinguées en fonction de leurs settings ou espaces respectifs : Les épaves de voitures dans l’eau, dans la forêt et dans les parcs à ferraille.

5.1 Épaves automobiles dans l’eau : mort et renaissance

Une publicité de la marque Koba montre un véhicule complètement rouillé qui est tombé latéralement dans une rivière (Fig. 1). Un phare allumé – qui, en y regardant de plus près, se révèle être le feu arrière d’une Chevrolet Chevelle avec quatre portes de 1967 – rayonne en blanc et jaune à la surface de l’eau. Apparemment, l’épave gît ici depuis de nombreuses années, un buisson desséché dépasse de la fenêtre arrière. La lumière du phare doit ici faire référence à la longue vitalité de la batterie, à son énorme autonomie.

Fig. 1 : Annonce publicitaire pour les batteries de voiture de la marque Koba, datant de 2009 (Agence : Fp7 Oman).

Source : Koba [Koba] : « River », annonce publicitaire téléchargée le 29.03.2009 sur Ads of the World, https://www.adsoftheworld.co m/media/print/koba_river, consulté le 17.01.2020.

Comme l’a expliqué le phénoménologue de la religion Mircea Eliade dans son livre Le sacré et le profane, le symbolisme de l’eau englobe « aussi bien la mort que la renaissance ».[29] L’immersion dans l’eau symbolise « le retour à l’informe, la réintroduction dans l’état indifférencié de la préexistence ».[30] Mais l’eau signifie aussi la régénération : à l’immersion, la dissolution, succède l’émergence, la mise en forme.

L’image montre un stade intermédiaire dans lequel la nature et la culture ne sont pas strictement séparées : Ce qui caractérise l’image, c’est le contraste entre la figuration poétique de l’épave en tant qu’objet culturel passant à l’état de nature et la batterie invisible qui résiste à cette transformation. Bien qu’elle soit métaphoriquement vivifiée et organicisée dans notre langage, la batterie automobile oppose dans cette image une forte résistance à la décomposition, elle représente l’imputrescible de la technique. La lumière avec son apparence du sacrée souligne que nous avons affaire ici à une allégorie du triomphe technique sur l’angoisse de l’autonomie (range anxiety).

5.2 Épaves automobiles dans la forêt : sacralisation

Une autre publicité de la marque Interstate Batteries, datant de 2014, montre deux épaves en décomposition, recouvertes de mousse, au bord d’un chemin forestier sombre (Fig. 2). Un arbre a déjà poussé à travers le véhicule dans le premier plan, mais les deux phares avant sont encore allumés.[31] Comme dans les images d’eau, les voitures font ici partie d’une mise en scène de la nature – une séparation claire entre nature et culture a toutefois été encore une fois abandonnée : Alors que la lumière des phares anime la voiture, la nature semble figée, presque artificielle. Cela rappelle que nous vivons dans une « époque de l’artificialité », dans laquelle le naturel n’est plus ou ne peut plus être un point de référence, comme l’a constaté le chercheur en sciences de la culture Hartmut Böhme.[32] La nature a « perdu sa fonction eschatologique » – elle « n’est plus l’image de l’utopie, qu’il s’agisse de la libération ou de la paix (paradis) », souligne Böhme.[33] La promesse de transcendance est désormais une promesse technique.

Fig. 2 : Publicité pour les batteries de voiture de la marque Interstate Batteries, datant de 2014 (Agence : Firehouse). Source : Mike Campau [Mike Campau] : « Interstate Batteries Lasts Longer », annonce publicitaire téléchargée le 4 avril 2014 sur Behance, http s://www.behance.net/gallery/7108281/INTERSTATE-BATTERIES-LASTS-LONGER, consulté le 17 janvier 2020.

Le motif de la forêt prend encore une autre dimension dans une annonce supplémentaire de la marque Koba datant de 2008. Elle montre l’épave d’un pick-up dans un décor nocturne avec quelques arbres en arrière-plan.[34] Au lieu des phares, c’est ici l’intérieur du véhicule qui est éclairé. Cette source de lumière renvoie à quelque chose d’absent, une personne qui a quitté le véhicule. Mais elle renvoie aussi à une présence mystérieuse qui a pris sa place. Ce dont il s’agit devient plus clair dans un film publicitaire de 2013 produit pour la marque Interstate Batteries.[35] La caméra se déplace lentement à travers le sous-bois d’une forêt nocturne humide, des grenouilles coassent. Une voiture recouverte de mousse entre dans le champ et nous entendons une chanson qui sort du vieil autoradio, toujours alimenté par la batterie. L’animation ou la vivification de l’automobile par la longue durée de vie de la batterie est ici encore plus soulignée, car la voiture n’est pas seulement dotée d’un sens visuel, mais d’une voix.

Comme le seuil d’un édifice religieux, l’intérieur de la voiture devient ici un seuil entre l’espace profane et l’espace sacré. La radio, alimentée par la batterie, transcende le monde profane en faisant office de porte vers le haut. Elle établit un lien avec les ondes radio venant de l’extérieur, et donc avec le ciel. Eliade écrit que la théophanie « sanctifie un lieu précisément en le rendant « ouvert » vers le haut, en le mettant en relation avec le ciel, comme point paradoxal de passage d’un mode d’être à un autre ».[36] La batterie reliant le ciel et la terre est ici devenue une condition de la manifestation du sacré.

5.3 Les épaves automobiles dans les casses : La chute et l’éternité

Fig. 3 : Publicité pour les batteries de la marque Duracell Car Batteries, 2006 (agence : Ogilvy & Mather Mexico). Source : Duracell Car Batteries [Duracell Car Batteries] : « Deep Inside, Scrap Yard », téléchargé le 10.12.2006 sur Adeevee, www.ade evee.com/2006/12/duracell-car-batteries-deep-inside-scrap-yard-print/, consulté le 17.01.2020.

La série de motifs la plus fréquente et la plus ancienne montre des épaves dans un parc à ferrailles. Ce motif est apparu pour la première fois dans une publicité de Volkswagen pour les batteries de sa marque maison avec le slogan « Lasts up to 4 times longer » (année 2000, Agence: AlmapBBDO).[37] La scène, entièrement plongée dans une lumière de lune bleue, montre un parc à ferrailles nocturne, les deux phares avant d’un véhicule sont fortement éclairés. Une autre publicité pour la marque Duracell Car Batteries montre également des voitures empilées dans un parc à ferrailles pendant la nuit, la caméra étant ici plus proche des épaves (Fig. 3). Au premier plan, un feu arrière rouge solitaire est allumé. Avec Eliade, les lumières des véhicules dans les deux annonces peuvent être interprétées comme des signes mystérieux qui établissent à nouveau un lien entre la terre et le ciel[38] et soulignent la sacralité du lieu.[39]

6. Mythologie comparative de la batterie automobile

Les trois séries de motifs travaillent avec des notions d’opposés – la nature et la technique, la lumière et l’obscurité, la vie et la mort. Il y a toutefois deux différences entre les motifs de l’eau et de la forêt d’une côté et les annonces montrant des parcs de ferraille d’autre côté.

Premièrement, alors que les motifs de l’eau et de la forêt montrent des épaves isolées, l’espace visuel des annonces de la casse est presque entièrement dominé par des véhicules. Il est intéressant de constater qu’ils sont certes endommagés et immobilisés, mais qu’ils ne sont pas présentés de manière organicisée comme dans les images de forêt et de rivière. L’empilement pluriel des objets a pour effet de souligner leurs formes techniques intactes. La présence de plusieurs véhicules au clair de lune confère à la scène un cadre plus inquiétant.

Cela nous amène à la deuxième différence : contrairement aux images de forêt et d’eau, la nature est représentée dans les casses par le clair de lune et les nuages nocturnes dans le ciel. Une référence à l’histoire de l’art s’impose à ce stade. Le langage visuel de la peinture de paysage, romantique, opposé aux Lumières et profondément lié à la religion, donnait à la nuit une signification entre rêve et terreur – la nuit renvoyait à l’inconscient, à l’irrationnel, à la transcendance.[40] Les images de ferraille dont il est question ici présentent une composition picturale similaire à celle des peintures de Caspar David Friedrich représentant des épaves de bateaux – comme Das Eismeer (1824) ou Meeresküste bei Mondschein (1830). La représentation de la destruction et du naufrage au premier plan ou au milieu du tableau s’oppose à l’aspect d’éternité et de transcendance dans l’arrière-plan éclairé. Les épaves de voitures dans les annonces de batteries peuvent également être lues comme des symboles d’un « paysage de la mort », elles marquent un point final de l’industrialisation.[41] Si nous pensons l’automobile par analogie à l’homme, les parcs de ferrailles sont des cimetières, ce qui se reflète également dans le terme du ‘cimetière de voitures’. Mais comme dans les tableaux de Caspar David Friedrich, la mise en scène de la fin permet de construire une survie infinie. C’est la batterie qui insuffle la vie aux épaves présentées ici et qui franchit ainsi la frontière entre le technique et le vivant, entre artificialia et naturalia, c’est-à-dire entre les choses faites de la main de l’homme et des choses naturelles, non faites, entre la culture et la nature. Les phares lumineux donnent l’impression de regarder les yeux ouverts d’un cadavre, la machine réanimée ressemble à un zombie. Comme nous l’avons déjà mentionné, la technique se trouve ainsi dans un entre-deux, elle n’est ni totalement culture ni totalement nature.

La lumière est la clé du décodage de ces images : Le clair de lune a souvent été utilisé dans le romantisme comme moyen stylistique à connotation religieuse, où il renvoie à l’infini comme référence cosmique. L’historien d’art Helmut Börsch-Supan interprète même la lune qui se lève chez Caspar David Friedrich comme un symbole du Christ.[42]Mircea Eliade souligne également que les phases de la lune peuvent être lues comme la succession de naissance, de mort et de résurrection.[43] La lune « disparaît périodiquement, elle meurt pour renaître trois nuits plus tard ».[44] Le message de la lune implique « avant tout que la mort n’est pas définitive, qu’elle est toujours suivie d’une nouvelle naissance [souligné dans l’original] ».[45] La lune réconcilie l’homme avec la mort en la présentant comme « la condition de toute régénération mystique ».[46] C’est cette capacité de régénération qui fait de la lune un symbole idéal de la force des batteries rechargeables. Alors que la peinture romantique pour la plupart du temps montrait la lune directement, la lumière de la lune n’est présente qu’indirectement dans les annonces analysés ici. Elle éclaire les nuages en arrière-plan, qui peuvent être interprétés comme des symboles du panta rhei, l’éternelle transformation des choses. Hartmut Böhme fait remarquer que les nuages étaient porteurs de sens à l’époque mythique.[47] « Les nuages abritent, cachent, répandent le danger et la peur que l’homme doit avoir de lui-même ».[48] Traduits dans le langage des batteries, les nuages renvoient donc d’une part à l’angoisse de l’autonomie. Mais d’un autre côté, en reflétant la lumière de la lune, ils nous donnent l’espoir d’une régénération, d’une recharge.

Les phares et les feux arrière, seules sources de lumière directes en bas sur la terre, sont opposés à la lumière indirecte du ciel qui vient d’en haut. L’essentiel est qu’ils forment un arc vers le ciel, que Mircea Eliade assimile à l’infini, au transcendant, à l’éternel, au « tout autre »[49]. Cette référence visuelle vise à évoquer une divinisation de la performance de la batterie, ou du moins une surenchère de la technique. La batterie établit ici un contact avec le cosmique, le numineux, le sacré, par le biais de la lumière qui la transmet. Ici, ce n’est donc plus la nature qui est animée par le divin, comme c’était encore le cas dans la vision panthéiste du monde du romantisme. Le contenu religieux s’est désormais déplacé vers les artefacts techniques.

7. Recharger – un acte religieux

Pour terminer, il convient de mentionner un mécanisme qui s’applique généralement aux batteries rechargeables. Les piles secondaires ou les accumulateurs, dont il est question dans les batteries automobiles, sont particulièrement intéressants concernant la notion du temps, car leur vieillissement est réversible sur une longue durée. La recharge des accumulateurs est un cycle fascinant car c’est une mort repoussée, une vie étendue à de nombreux cycles qui meurt néanmoins un peu à chaque renaissance. Ainsi, ils sont presque intemporels, ils promettent de nous rendre indépendants du temps, d’oublier la mort. Cette idée transparaît dans les phares éternellement allumées des épaves. Leur lumière représente l’espoir, elle incarne la vie infinie et renvoie ainsi à l’avenir. A l’opposé, il y a la nature, la nuit, les plantes, qui occupent l’éphémère.

Mircea Eliade oppose deux formes de temps, le temps profane et le temps sacré des rituels religieux. Alors que le temps profane s’écoule de manière irréversible, le temps sacré est circulaire, c’est-à-dire qu’il peut être répété et consiste donc « en un éternel présent accessible à l’infini ».[50] Dans les rituels religieux, le temps est donc régénéré. L’homme « renaît » sans cesse et « recommence son existence avec une réserve de force vitale non diminuée, comme au moment de sa naissance ».[51]

Ces formes de temps se retrouvent également dans notre utilisation des accumulateurs : les rituels de rechargement qui reviennent périodiquement semblent nous rendre indépendants du temps profane qui s’écoule. En rechargeant nos appareils, nous imitons le temps sacré et non-historique des rituels religieux. Chaque recharge est donc une petite renaissance, une réactualisation du temps originel des mythes et des dieux dont nous nous rapprochons ainsi.[52] La recharge peut donc être qualifiée d’acte religieux.[53] Cela confirme que de nombreux comportements religieux décrits par Eliade pour « l’homme religieux des sociétés primitives et archaïques »[54] « persistent » dans les sociétés sécularisées des civilisations techniques modernes.[55]

8. Perspectives

L’histoire de la technique ne s’épuise pas dans des récits basés sur l’invention, qui sont souvent racontés comme une chaîne linéaire d’innovations de grands hommes. Nous trouvons souvent dans le vaste champ de l’ancrage socioculturel des innovations une explication des raisons pour lesquelles certaines technologies se sont imposées et que d’autres ont vécu une existence de niche pendant des décennies. On peut retenir qu’au début du XXe siècle, les moteurs automobiles alimentés par des batteries se sont heurtés à une forme spécifique du techno-imaginaire qui s’était formé autour du véhicule à essence animée ou vivifiée. Ce n’était pas seulement le manque d’autonomie des batteries, c’étaient des fantasmes techno-imaginaires qui donnaient des avantages à la propulsion à essence. C’est une des raisons pourquoi l’électromobilité n’a pas pu s’imposer face au moteur à combustion au tournant du siècle.

Manifestement, cette vivification de l’automobile ne se nourrit toutefois pas seulement du moteur à essence, mais aussi de la batterie automobile. En effet, sa présence invisible, silencieuse et inodore est une condition centrale pour les caractéristiques vivifiantes de l’automobile, que ce soit les phares (sens de la vue), la radio (la voix) ou le mouvement du moteur (force musculaire). L’écrivain belge Maurice Maeterlinck a reconnu qu’avant même le moteur, c’est l’électricité qui donne vie à la voiture : « Son âme, c’est l’étincelle électrique qui fait brûler son souffle sept à huit cents fois par minute. »[56] Dans ce langage métaphorique, seule la batterie fournit l’étincelle sans laquelle le moteur ne peut pas s’animer. Cette animation ou vivification se matérialise dans le techno-imaginaire de la batterie automobile, où elle n’est pas seulement associée à la longévité, mais promet l’immortalité. La batterie dépasse la mort de l’objet dans lequel elle est insérée. Cela soulève en conclusion la grande question de savoir si des mondes imagés techno-imaginaires similaires se développeront à l’avenir autour des batteries des véhicules électriques.[57] Ainsi, leur autonomie croissante pourrait conduire à de nouvelles formes de vivification de l’automobile.

Original publié en Allemand:

Kröger, Fabian, Zum Techno-Imaginären der Autobatterie, in: Müggenburg, Jan (ed.), Reichweitenangst, Batterien und Akkus als Medien des Digitalen Zeitalters, Transcript 2022, p. 95-110.

Ouvrage accessible en open access:

Traduction de l’Allemand: F. Kröger (02/2023).

[1] Vgl. Schiffer, Michael B.: Taking Charge. The Electric Automobile in America, Washington: Smithsonian Inst. Press 1994; Kirsch, David A.: The Electric Vehicle and the Burden of History, New Brunswick: Rutgers University Press 2000; Mom, Gijs: The Electric Vehicle. Technology and Expectations in the Automobile Age, Baltimore/London: The John Hopkins University Press 2004.

[2] Vgl. G. Mom: The Electric Vehicle, p. 54.

[3] Cf. Ibid., p. 194.

[4] Ibid., p. 40.

[5] Cf. Ibid., p. 128.

[6] Lord Montagu of Beaulieu/McComb, F. Wilson: Behind the wheel: The magic and manners of

early motoring, New York: Paddington Press Ltd. 1977, S. 111-112, cit. d’après: G. Mom: The Electric

Vehicle, p. 41 (trad. de l’auteur).

[7] Cette définition se distingue nettement de la notion d' »imaginaire socio-technique », qui désigne les visions de l’avenir de l’humanité.

Jasanoff et Kim désignent par ce terme les visions d’un ordre social souhaitable, réalisable grâce au progrès technique et scientifique (Jasanoff, Sheila/Kim, Sang-Hyun (ed.) : Dreamscapes of Modernity. Sociotechnical Imaginaries and the Fabrication of Power, Chicago/Londres : University of Chicago Press 2015, p. 4).

[8] Cf. Musso, Pierre: « Techno-Imaginaire des reseaux », in: Fabian Kröger/Marina Maestrutti (ed.), Les Imaginaires et les Techniques, Paris: Presse des Mines 2018, p. 79-91, ici: p. 80.

[9] Cf. Balandier, Georges: Le Grand Système, Paris: Fayard 2001, p. 8.

[10] Cf. P. Musso: « Techno-Imaginaire des reseaux », p. 79.

[11] Mom, Gijs: »Inventing the miracle battery: Thomas Edison and the electric vehicle«, in: Hollister-Short, Graham (ed.): History of Technology, Vol. 20, London: Bloomsbury Academic 1998, p. 18-45, http://dx.doi.org/10.5040/9781350018891.0007.

[12] Cf. Riskin, Jessica: The Restless Clock. A History of the Centuries-Long Argument over What Makes Living Things Tick, Chicago/London: University of Chicago Press 2016 und Jank, Marlene: Der homme machine des 21. Jahrhunderts. Von lebendigen Maschinen im 18. Jahrhun- dert zur humanoiden Robotik der Gegenwart, Paderborn: Wilhelm Fink Verlag 2014.

[13] Cf. Asendorf, Christoph: Batterien der Lebenskraft. Zur Geschichte der Dinge und ihrer Wahrnehmung im 19. Jahrhundert, Weimar: VDG 2002, p. 111.

[14] Ibid., p. 34.

[15] Cf. Ibid., p. 17f.

[16] Cf. Ibid., p. 76.

[17] Gehlen, Arnold/Rehberg, Karl-Siegbert (Hg.): Die Seele im technischen Zeitalter: sozialpsychologische Probleme in der industriellen Gesellschaft, Frankfurt a.M.: Klostermann 2007, p.16.

[18] Rilke, Rainer Maria: »Brief an Ilse Erdmann vom 20.3.1919«, cit. n. C. Asendorf: Batterien

der Lebenskraft, p. 136.

[19] Cf. VARTA: »VARTA-Longlife Batterie-Sortiment«, Website non-daté, https://www.varta- consumer.de/de-de/products/batteries/overview, consulté le 17.1.2020.

[20] Duracell: »Duralock. Frische Batterien bis zu zehn Jahre lang«, Website non-daté, https: //www.duracell.de/technology/zuverlassige-10-jahres-garantie-bei-lagerung/, consulté le 17.1.2020.

[21] En contraste, on trouve une terminologie plutôt mécaniste selon laquelle une pile soit vide – ‘alle’, ‘leer’ (en allemand), ’empty’ (en anglais) – ou ‘épuisée’ (en français). Ces termes spatialisés suivent l’image de la bouteille et s’orientent donc plutôt vers le monde matériel des choses.

[22] Voir l’article de Wolfgang Hagen dans ce volume.

[23] Cf. Meyer, Urs: Poetik der Werbung, Berlin: Erich Schmidt Verlag 2010, p. 17.

[24] Cf. Marchand, Roland: Advertising the American dream. Making way for Modernity, 1920-1940, Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press 1985, p. XV.

[25] Il convient toutefois de noter que les piles peuvent être perçues de manière sensuelle en raison des dysfonctionnements (explosions) ou des détournements créatifs (lorsque les enfants mettent leur langue sur les contacts parce que ça picote).

[26] Des annonces de la marque AUTO-LITE sta-ful faisaient de la publicité dans les années 1950 avec le slogan « needs water only 3 times a year ».

[27] Wunenburger, Jean-Jacques: L’Imaginaire, Paris: Presse Universitaires de France 2003, p. 7.

[28] Ibid.

[29] Eliade, Mircea : Le sacré et le profane. Vom Wesen des Religiösen, Francfort-sur-le-Main : Insel-Verlag 1984, p. 114 (traduction de l’auteur).

[30] Ibid. (trad. de l’auteur).

[31] Ces images rappellent certaines photographies d’Arnold Odermatt (Cf. Odermatt, Arnold :

Karambolage, éd. par Urs Odermatt, Göttingen : Steidl 2003), mais aussi des livres illustrés qui montrent des épaves de voitures « endormies » dans la forêt (Cf. Schrader, Halwart/Hesselmann, Herbert W. : Schlafende Schönheiten, Hambourg : Ellert und Richter 1999).

[32] Böhme, Hartmut : Perspectives de la nature. Naturästhetik in Wechselwirkung von Natur und Kultur, Berlin : Matthes & Seitz Berlin 2017, p. 13 (trad. de l’auteur).

[33] Ibid., p. 34 (trad. de l’auteur).

[34] Al Hashar Group Koba Batteries [Al Hashar Group Koba Batteries] : « Abandoned », annonce publicitaire.

Affiche téléchargée le 12.09.2008 sur Adeevee, https://www.adeevee.com/2008/09/al-hashar-group-koba-batteries-abandoned-outdoor/, consulté le 04.06.2021.

[35] Interstate Batteries Inc [Interstate Batteries] : « Interstate Batteries | MT7 AGM | No Battery Lasts Longer », vidéo téléchargée le 6 février 2014 sur Youtube, https://www.youtube.com/watc h?v=FZmP0H8UlbE, consultée le 10 septembre 2019.

[36] M. Eliade: Das Heilige und das Profane, p. 27 (trad. de l’auteur).

[37] Louai Alasfahani [Anubis] : « Rusty Idea », billet de blog du 5.04.2009, https://paragonanubis.wordpress.com/2009/04/05/rusty-idea/, consulté le 17.01.2020.

[38] Cf. M. Eliade: Das Heilige und das Profane, S. 58.

[39] Cf. Ibid., p. 28.

[40] Cf. Böhme, Hartmut : Wolken, Wasser, Stein, Zur Ästhetik der Landschaft, Zürich : semina rerum 1999, p. 15-25, cit. n : https://www.hartmutboehme.de/media/Wasser.pdf, ici : p. 5.

[41] Cf. Ibid., p. 3.

[42] Cf. Börsch-Supan, Helmut : Caspar David Friedrich, Munich : Prestel 1973, p. 131.

[43] Cf. M. Eliade : Le sacré et le profane, p. 137.

[44] Ibid., p. 164 (trad. de l’auteur).

[45] Ibid., p. 138 (trad. de l’auteur).

[46] Ibid., p. 164 (trad. de l’auteur).

[47] Cf. H. Böhme: Aussichten der Natur, p. 78f.

[48] Ibid., p. 80 (trad. de l’auteur).

[49] Cf. M. Eliade: Das Heilige und das Profane, p. 105; p. 113 (trad. de l’auteur).

[50] Ibid., p. 78 (trad. de l’auteur).

[51] Ibid., p. 65 (trad. de l’auteur).

[52] Cf. Ibid., p. 72, 77, 94.

[53] Cf. Ibid., p. 65.

[54] Ibid., p. 94 (trad. de l’auteur).

[55] Ibid., p. 161 (trad. de l’auteur).

[56] Maeterlinck, Maurice: Der doppelte Garten, Jena: Diedrichs 1904, p. 35, cit. d’après C. Asendorf: Batterien der Lebenskraft, p. 116 (traduction de l’auteur).

[57] Cf. Kröger, Fabian: »Elektroautos verlieren die Verwandtschaft zum menschlichen Körper«, in: telepolis.de, 27.11.2010, https://www.heise.de/tp/features/Elektroauto s-verlieren-die-Verwandtschaft-zum-menschlichen-Koerper-3387641.html.