Die Automobilindustrie befindet sich seit einigen Jahren in einer Phase des Wandels. Wir können zwei Hypothesen zu den wichtigsten technologischen Veränderungen aufstellen:

Erstens: Das manuelle Fahren wird zunehmend durch autonomes Fahren ersetzt.

Zweitens: Die individuelle Mobilität wandelt sich hin zu einer kollektiven Mobilität.

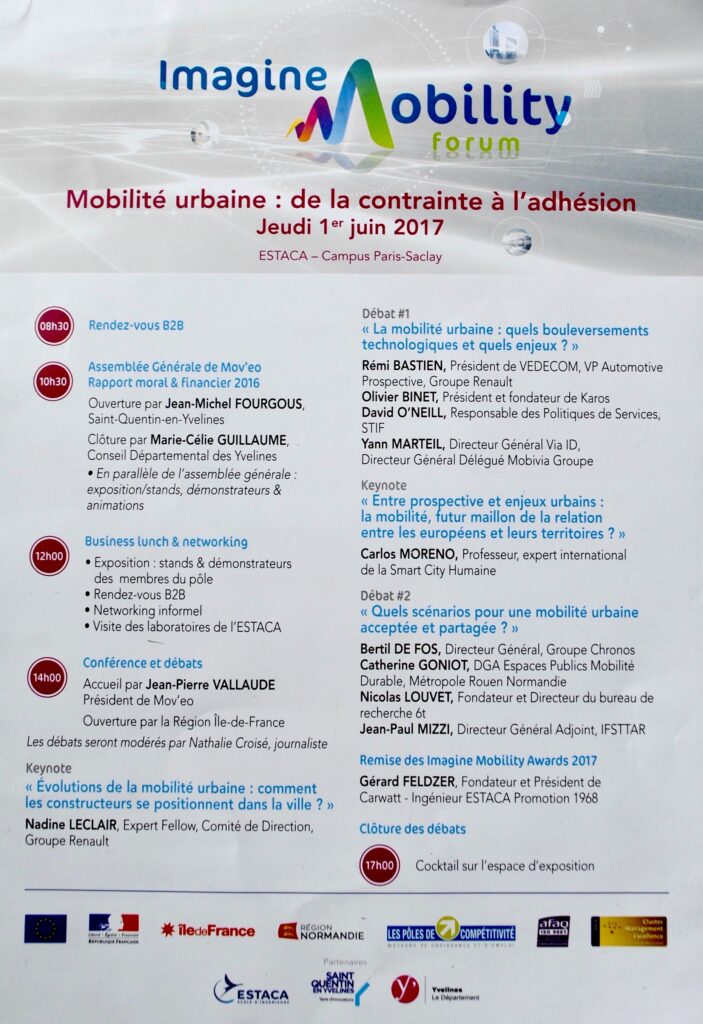

Neu ist, dass diese beiden Trends beginnen, sich zu überlagern. Der Unterschied zwischen individueller Mobilität und öffentlichen Verkehrsmitteln könnte verschwinden – das ist zumindest eine Schlussfolgerung, die man aus dem Imagine Mobility Forum von Mov’eo ziehen könnte, das am 1. Juni 2017 auf dem ESTACA – Campus Paris-Saclay stattfand.

Das Vergnügen, gefahren zu werden?

In einer einführenden Präsentation betonte Nadine Leclair, Expert Fellow der Renault-Führungsebene, dass autonomes Fahren nicht im Widerspruch zum manuellen Fahren stehe. Das Ziel von Renault werde es sein

„die Freude am Fahren oder gefahren zu werden zu erhalten“.

Dieser Satz erscheint recht außergewöhnlich, da er die Spannung zwischen manuellem und autonomem Fahren auflöst: Das Abgeben des Lenkrads wird hier mit „Vergnügen“ in Verbindung gebracht, einem Begriff, der historisch dem manuellen Fahren vorbehalten war. Aus dieser Perspektive erscheint der Unterschied zwischen „fahren oder gefahren werden“ nicht mehr als Widerspruch. Es handelt sich einfach um zwei Arten, ein Auto zu fahren, welche die gleichen Emotionen hervorrufen.

Es ist nicht falsch, dass „gefahren zu werden“ ein Vergnügen sein kann, aber diese Emotion wird derzeit mit einem anderen kollektiven Transportmittel in Verbindung gebracht: Es ist das Fahren mit dem Zug, das es uns ermöglicht, zu schlafen, zu lesen, zu arbeiten und uns mit anderen Reisenden auszutauschen.

Und es sind genau diese Versprechungen, welche die Hersteller vorantreiben, um das selbstfahrende Auto zu fördern. Dennoch muss man hinzufügen, dass das sich in einem Auto „fahren lassen“ eine neue Form des Vergnügens sein wird. Und es stellt sich die Frage: Wenn das Auto uns die Emotionen der Eisenbahn bietet, wird es sich dann dem Erlebnis des Zugfahrens annähern?

Frau Leclair betont: „Wir steuern auf eine kollektive Mobilität zu“. Ihrer Meinung nach reagieren die Automobilhersteller auf diesen Trend mit einer „Erweiterung des Portfolios“: Die Automobilindustrie wird weiterhin individuelle Autos anbieten, aber auch Pendelbusse (Navettes) entwickeln.

Rémy Bastien, Präsident von VEDECOM und Vizepräsident Automotive Prospective bei Renault, erläutert anschließend, dass das autonome Auto zwei Formen annehmen werde: Erstens planten die Hersteller, ein Modell mit begrenztem autonomen Fahren auf den Markt zu bringen, zweitens werden sie vollautomatische Shuttles oder Robotaxis anbieten.

Im Juni 2017 wird ein solches Shuttle (Navya) auf dem Parvis de la Défense in Paris getestet. Laut David O`Neill, Leiter der Abteilung für Dienstleistungspolitik bei der französischen Verkehrsbehörde STIF, besteht ein wichtiges Ziel des Tests darin, die Frage zu erforschen, wie sich die Nutzer dieser autonomen Shuttles verhalten werden:

“ Werden sie ihre Kaugummis überall hinkleben und Taschen stehlen?“

Wird eine Maschine ohne Fahrer, ohne menschliche Präsenz also eine bevorzugte Bühne für Vandalismus und sogar Kriminalität sein? Wird die Automatisierung zu Aggressionen verleiten? Werden sich die Unzivilisiertheiten des öffentlichen Verkehrs auch in öffentlichen autonomen Fahrzeugen manifestieren? Es sei darauf hingewiesen, dass die Shuttles mit einem Videoüberwachungssystem ausgestattet sind. Fortsetzung folgt …

Im Zentrum des Mobilitätswandels: eine Änderung des Nutzerverhaltens

Es ist schwierig, die Gewohnheiten im Bereich der Mobilität zu „kippen“ – zum Beispiel hin zu mehr Fahrgemeinschaften – betont Yann Marteil, Generaldirektor von Via ID auf der Konferenz. Um die Frage einer Verhaltensänderung besser angehen zu können, muss man klarstellen, welche Gebiete betroffen sein werden, betont Catherine Goniot (DGA Espaces Publics Mobilité Durable, Métropole Rouen Normandie). Es ist zum Beispiel sehr wichtig zu verstehen, dass es eine Kluft zwischen Land und Stadt gibt, was den Verzicht auf das Auto betrifft. Diese geografische Kluft ist auch eine soziale Kluft, zwischen Führungskräften und Arbeitern.

Goniot betont, dass die „Akzeptanz“ einer Veränderung des Mobilitätsverhaltens im Mittelpunkt des Problems steht: „Bin ich bereit, mein Auto stehen zu lassen?“ bleibe die wichtigste Frage. In Rouen hätten die Einwohner gerne ein Stadtzentrum ohne Autos – aber vor allem ohne die Autos der anderen.

Berthil De Fos, Präsident des Studienbüros Chronos, widerspricht: Um das Verhalten zu ändern, kommt es nicht auf Erziehung an, sondern auf die Entwicklung besserer Alternativen. Laut einer 2016 von seinem Büro durchgeführten Umfrage (eine Zusammenfassung finden Sie hier) ist ein „Rebound“ bei der Nutzung des Privatautos zu verzeichnen. 80 % der Befragten befürworten demnach den Besitz eines Autos.

Daher müssen Alternativen entwickelt werden: Das Beispiel Kopenhagen zeigt, dass die Entwicklung des Fahrradverkehrs ein wünschenswertes Szenario für andere Städte ist: Eine Kosten-Nutzen-Analyse der Fahrradnutzung in der Stadt ergab, dass jeder mit dem Auto zurückgelegte Kilometer die Stadt 0,15 Euro kostet, während die Stadt für jeden mit dem Fahrrad zurückgelegten Kilometer 0,16 Euro einnimmt.

Mobilität in ihrem Kontext denken

Ein weiteres wichtiges Argument wird von Prof. Carlos Moreno, Experte der internationalen Smart City, vorgebracht.

Er erinnert erstens daran, dass Mobilität nur eine Dimension der Stadtentwicklung ist. Sie ist Teil einer grundlegenden, umfassenderen Frage: „In welcher Stadt wollen wir leben?“. Um das Verhalten der Nutzer zu verstehen – und es zu ändern -, muss man sich also Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Kultur und Bildung ansehen.

Zweitens betont Moreno auch die Bedeutung so unterschiedlicher Gebiete: Wenn man über Mobilität spricht, muss man immer klarstellen, von welcher Stadt man spricht. Tokio hatte zum Beispiel vor 15 Jahren beschlossen, den Diesel aus der Stadt zu verbannen. In Amsterdam ist Bike-Sharing uninteressant, da 75 % der Einwohner ihr eigenes Fahrrad besitzen. Und doch gibt es einen Bike-Sharing-Service, der jedoch eher für Touristen gedacht ist. In Tallinn, der Hauptstadt von Estland, ist die Beförderung auf allen Bus- und Straßenbahnlinien kostenlos und es funktioniert sehr gut. Die Städte Medellin und Kigali betrachten die Bus- und Bahnfahrten als „Lebensraum“, nicht nur als Verbindung zwischen A und B.

F. Kröger